2002年8月,青海省文物考古研究所与海西州民族博物馆工作人员,对德令哈市郭里木乡的两座古墓进行了清理和发掘。从古墓的形制到土层和墓葬中出土的器物,以及对墓葬棺板画的分析与研究,断定这两座墓属于吐蕃时期墓葬。

墓葬位于东距德令哈市30公里处的巴音河南岸,属郭里木乡夏塔图草场山根。墓葬上方存有高约1.5米的封土,两座墓葬均为竖穴土坑形制,墓室均为长方形单室,长4米、宽2.5米左右,均有长方形斜坡式墓道。其中一座为木椁墓,另一座系竖穴土坑墓,但用柏木封顶。两座墓葬的木板均较完整。木椁墓为男女合葬,土坑墓为迁葬墓。迁葬墓形制较为特别。是先将零散的骨架装于一小棺内,然后将小棺整个放置在大棺中。根据出土的漆矢箙(箭囊)判断,该墓主人应系成年男性武士。两座墓葬中均见有殉牲习俗。合葬墓在木椁的两侧殉有完整的马和骆驼各一匹。迁葬墓在封顶的柏木上放有零散羊骨。关于吐蕃的丧葬殉牲习俗,在汉藏史料中均有明确记载。如“人死杀牛马以殉,取牛马积累于墓上”。“其葬必集亲宾,杀马动至数十匹。”“吾为尔行葬,杀马百匹以行粮……”等等。这种丧葬殉牲习俗反映了古代藏族苯教的仪轨和信仰。动物殉葬在苯教信仰中具有特殊意义,按照苯教的世界观,人死后只有通过这种献祭动物的仪式,才能帮助和佑护逝者通过阴间世界的艰难险阻,到达九重天国中去享乐。在敦煌古藏文写卷涉及苯教丧葬仪轨的卷子中,这种观念有明确记载。关于随葬品,在合葬墓中出土有大量的丝织品,种类有锦、绫、罗、印花绢等,另有木碗、木鸟、木马鞍等。迁葬墓中出土有丝绸残片、木鸟、木马鞍和漆矢箙等,其中木马鞍上装饰有银质镀金饰片以及兽面、鹿等动物形象,较为少见。尤为引人注目的是,两座墓具木棺的四面均有彩绘。其中棺档头绘有四神、花鸟,棺侧板绘有狩猎图、商旅图,以及赞普、赞蒙(王、王后)为中心的帐居迎宾图和职贡图。以下分别叙述之。

1、四神图

四神是指青龙、白虎、朱雀、玄武。四神的观念最早产生于中国,用于表现方位和避邪免灾,作为图像,早在战国时期的器物上已经出现,如曾侯乙墓出土的漆木衣箱,上面绘有青龙、白虎。壁画上表现四神最早见于山西平陆枣园东汉初的墓葬中。此外,云南昭通东晋霍承嗣墓,河南洛阳北魏元墓、山东嘉祥英山隋墓也有表现,是中国传统的墓葬装饰内容。

唐代四神更加流行,唐朝初年的李寿墓,将四神刻在石椁上。稍晚一些的阿史那忠、苏定方、李重润、李贤、李仙蕙、薛莫墓将青龙、白虎绘在墓道两壁上。应该指出的是,四神图虽流行,但有的墓常常省略朱雀和玄武。

吐蕃墓棺板画中的四神一般绘于棺两头的挡板上,青龙图像与唐代墓葬壁画中的形式较为接近;白虎采用虎头正视的形式,与唐画差别较大;朱雀的形式具有浓厚的中亚、西亚的特征,与中亚、西亚的凤鸟纹图形较为接近(见图一、二);玄武的蛇与龟,头尾相勾或不相勾或相缠,构成了复杂的图像变化,这从南北朝时期就已经基本定型。郭里木吐蕃墓棺板画中的玄武形象,蛇身缠龟身,头与尾不相勾,与太原金村六号墓中的玄武图形较为接近(见图三)。吐蕃墓棺板画中的四神,是唐墓壁画中最具代表性的题材。中国四神图像出现后,得以广泛的传播,吐蕃绘画受到影响,也不足为怪。但吐蕃四神图像中白虎和朱雀体态的曲折多变,玄武被蛇反复缠绕,整体复杂的装饰和纤细的线条等,均表现出吐蕃绘画本身的风格和地域特色。四神陪衬的云气、莲花和繁杂的忍冬纹等更未见于中原唐墓壁画。但唐代的四神,与北魏和南朝的风格一脉相承,总体上和吐蕃的内容一致。因此,笔者认为,郭里木吐蕃棺板画所绘四神,应直接取法自中原,即唐代墓葬壁画的作法,同时又接受了西方文化的影响,从而形成自己的风格。

2、狩猎图

中国古代,狩猎历来被看成是重大事件。狩猎题材也曾在战国铜器、汉代壁画和画像石、魏晋砖画中出现。古代狩猎图的意义不仅是单纯表现猎获动物,而是主要用于反映帝王贵族生活,带有练兵习武、军事检阅的性质。各代常常围出专供帝王皇室游猎的场所,猎场被视为军事禁区。皇室贵族的狩猎活动不为一般人所熟习,故唐以前艺术题材中狩猎图出现的并不多。唐代贵族的墓葬壁画,热衷于出行仪仗的描绘,反映了等级制度社会对人物身份的高度重视,狩猎图仅见于章怀太子李贤等少数墓葬壁画中。

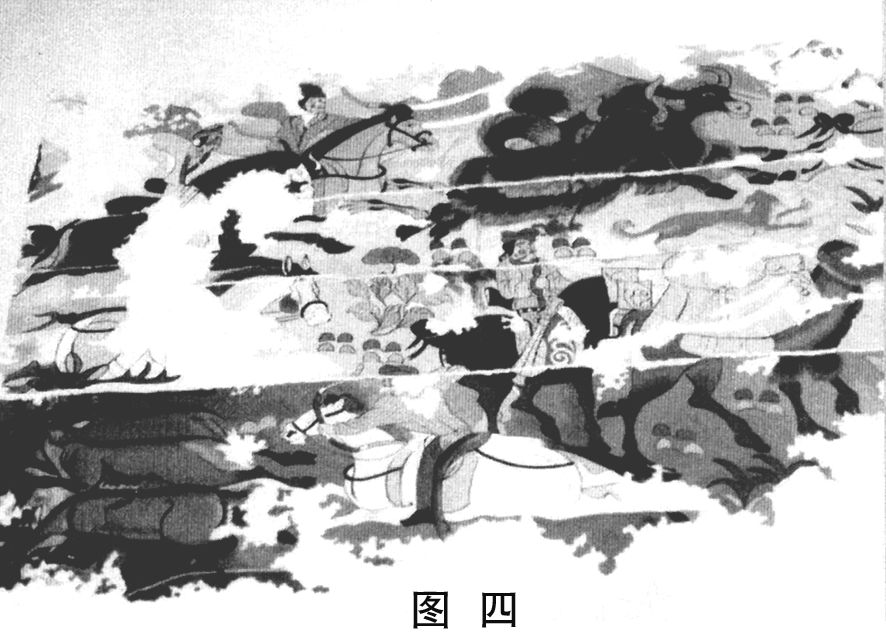

吐蕃墓中的狩猎图见于棺侧板左侧,由5个骑马射箭者、动物及陪衬的植物组成。狩猎图中的人物分两组,上面一组前面1人骑马转身向后射箭,后面2人骑马向前射箭。两者之间是一对奔跑的野牛,其中一头野牛的背部已经中箭流血。下面一组为1人骑马射箭,其前方为3头奔跑的鹿,其中2头已中箭淌血(见图四)。在艺术表现方面,两个画面均抓住了狩猎时最为精彩的瞬间。前者突出了狩猎时扣人心弦的紧张气氛,猎者都是两臂极度张开,弓弦拉满,箭即将射出,野牦牛正拼命逃窜,猎者的坐骑和野牦牛的四肢几乎呈180度张开,是动物奔驰时的最大极限,尽量表现出人和动物的运动。而人物和动物的剧烈动作又与花草的静止相对应,出现了有张有弛的艺术效果。

尽管唐代以前也曾出现过狩猎图像,但场面小,内容简单,构图和人物形象处理也不同。吐蕃墓棺板画中有两处出现树纹,这在中国传统狩猎图中是没有的,因此,很容易令人想起西亚、中亚艺术中的“生命树”。“生命树”在西方古代艺术中非常重要,它和当地的宗教信仰有关,因此也屡屡出现在金银器雕刻等各种艺术形式中。而西方古代世界的狩猎图比中国更为流行,与中国相比,他们不注重场面的渲染,而强调人物的烘托。波斯萨珊银器较早地传入中国,已在考古发掘中得到证实。山西大同小站村花屹塔台北魏封和突墓出土的萨珊银盘,其上即为狩猎图像。狩猎图像在萨珊银器乃至萨珊艺术中是主要的题材。中亚粟特壁画也是如此,其中表现最多的是帝王骑马射猎的情景,而骑马射猎在中亚、西亚乃至罗马也很常见。在中西文化交流空前繁荣的唐代,狩猎图像的突然增多,似乎不是偶然的。吐蕃墓棺板画中的狩猎图像里的树纹以及骑马狩猎的姿势,不能排除受到西方风格影响的可能。当然,不能简单地把狩猎图像的渊源追溯为西方艺术,这里仅仅是指出其外来影响,但不是惟一来源。或许把唐代银器上的狩猎图像,看做是中国传统题材的延续与外来风格的影响相结合更为恰当。根据图形观察,吐蕃的狩猎图像受中原和西方的影响均有可能,甚至有可能充当了西方文化的媒介,对唐朝产生了影响。

3、商旅图

这是为吐蕃所独有的绘画内容,而在唐代的墓室壁画中未见到同类题材的作品。商旅图位于墓棺板画的左侧中部。其中,行进在前面的是4个头带帽、身穿圆领或翻领窄袖长袍骑在马上的武士,人均带胡禄(箭囊);走在后面的2人除1人不清楚外,另人1头缠巾,身穿圆领窄袖长袍,腰系带,腿侧亦带胡禄,为武士形象;行走在中间的是一满载货物的骆驼,从显露处可见有平放着的一层层成匹的丝绸。看来丝绸之路上商贾们贩运货物都是以武力来护送的。《周书·吐谷浑传》记载“魏废帝二年(公元553年)……是岁,夸吕又通使于齐氏。凉州刺使史宁觇知其还,率军袭之于州赤泉西,获其仆射乞伏触板、将军翟潘密、商胡240人、驼骡600头,杂彩丝绢以万计”。(此事又见魏书·吐谷浑传》、《北史·史宁传》等。)

这段资料表明:①吐谷浑与东魏、北齐通使贸易是横切河西走廊。②吐谷浑使者一行由其国重臣仆射、将军率领,带有商胡240人,驼骡600头,杂彩丝绢以万计。可见,吐谷浑与南北朝各政权的通使实质上是一种贸易关系,而吐谷浑作为中西贸易的中介者和向导的作用是名副其实的。③从商胡由北齐带回的货物为丝绸来看,当时中西贸易中丝绸是主要商品,青海路成为著名丝绸之路的一段,也是确实的。